2023 삼성전자 정기인사 들여다보니

신규 부사장 승진자 55명 중

이재용 회장 만 55세 이상 32%서 14%로 뚝

30대 상무 3명…40대 부사장 17명, 7명 늘어

부사장 승진 줄었는데 비중 28.2% 2배 확대

"60세 룰, 부사장급 이하로 빨리 퍼졌다"

극단적 성과주의, 위화감 확산 분위기

[아시아경제 문채석 기자]

'회장님보다 나이가 많으면 고위임원을 하기 힘들다.'

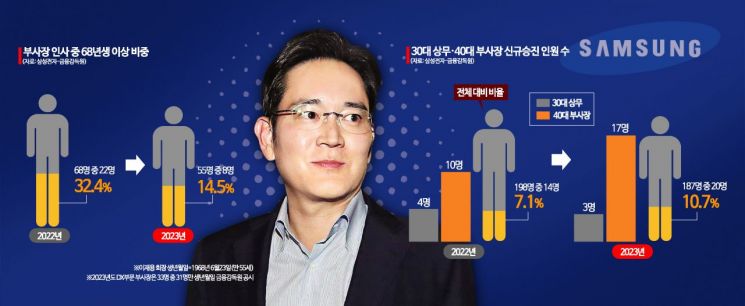

삼성전자 직원들 사이에서 상대적으로 젊은 오너인 이재용 회장이 2014년 이후 전권을 행사하면서 나오기 시작한 이야기다. 올해 삼성전자 인사 결과를 분석한 결과 실제로 부사장급 이상 신규 고위 임원 가운데 이 회장보다 나이가 많은 사람 비중이 크게 줄었다. 지난해 인사에선 부사장 이상 신규 임원 중 이 회장보다 나이가 많은 사람이 차지하는 비중이 32.4%였지만 올해는 14.5%로 떨어졌다. 쉽게 말해 올해 신임 고위 임원의 85% 이상이 회장보다 젊다.

7일 삼성전자와 금융감독원에 따르면 2022·2023년도 정기 임원인사에서 1968년 6월23일생으로 만 55세인 이재용 회장보다 나이가 많은 부사장 승진 인원이 1년 새 3분의 1 수준으로 급감한 것으로 나타났다. 지난해 12월9일 시행된 '2022년도 인사'에선 신규 부사장 승진자 68명 중 22명(32.4%)이 1968년생이거나 그보다 빨리 태어났지만, 전날 단행한 '2023년도 인사'에선 55명 중 8명(14.5%)에 불과했다. 전체 부사장 승진자 평균연령도 52.3세에서 51.4세로 0.9세 낮아졌다.

반대로 '30대 상무'와 '40대 부사장'은 급증했다. 30대 상무는 4명에서 3명으로 1명 줄었지만 40대 부사장은 10명에서 17명으로 7명 늘었다. 부사장 승진 인원이 68명에서 59명으로 9명 줄었는데도 40대 부사장은 늘었다. 전체 대비 비율로 따지면 14.7%에서 28.8%로 2배가량 상승했다. 삼성전자 경영진이 확 젊어지고 있는 것이다.

이번 인사에선 삼성 특유의 '60세 룰'이 부사장급 이하로 급속도로 퍼진 것이 눈에 띄는 특징이라는 말이 나온다. 삼성전자는 통상 고위급 인사에서 60세 이상 임원은 일선에서 물러나도록 하는 '60세 룰'을 적용해왔다. 최선단 기술 개발과 신사업 재편 속도를 높이기 위해 신선한 아이디어가 필요하다는 명분으로 강력한 조직 쇄신을 한 것이다. 이 속도를 대폭 끌어올린 것이 내년도 인사의 핵심이라는 게 업계의 해석이다.

문제는 내부 분위기가 흉흉하다는 점이다. '60세 룰'의 전통이 부사장급 이하로까지 너무 빨리 퍼졌다는 지적이 나온다. '획기적인 인사'란 평도 돌지만, 조직 내에선 적잖은 박탈감이 팽배한 것도 사실이다. 삼성전자에서 근무 중인 A씨는 "30대 후반인데 벌써 임원승진 걱정을 해야 한다. 10년 뒤 '부장'이 아니라 '상무'를 못 달면 다른 데 알아봐야 할 것 같다. 정년(만 60세)보다 빨리 나가는 건 현실"이라고 말했다.

'3040 임원'을 간판으로 내건 '뉴 삼성' 인사 정책의 이면에 ‘젊은 피’와 ‘만년부장’ 간 괴리감이 펴지고 있다. 반도체·바이오·통신 중심 사업재편을 통한 새 먹거리 창출 차원에서 단행한 인사긴 해도 극단적인 성과주의의 그림자 때문에 구성원 간 위화감이 퍼지고 있다는 전언이다.

삼성전자가 최근 ▲DS(반도체)부문 대졸 신입사원 초봉을 5300만원선으로 대폭 올려 다른 부문과의 임금 격차 문제가 생기고 ▲올해와 전년도 노사 임금협약이 지난 8월에야 해결될 정도로 '노조 경영'이 진통을 겪는 데다 ▲주력 메모리 반도체 단가 하락에 '3고'(금리·환율·물가)가 겹쳐 '비용 절감'이 절실해진 상황 등을 맞은 것도 지나치게 빠른 성과주의에 대한 위기감으로 이어진다는 분석이다.

경영계 고위 관계자는 "고령화 사회에서 대기업 임직원이 'N잡러(여러 직업을 보유한 이)'가 된지 오래라 '가늘고 길게' 회사 다니려는 이와 입사 초부터 ‘임원’을 노리는 이가 갈리는 상황"이라며 "산업 재편 때문에 젊은 임원을 늘리는 방침이 일리가 있지만, 자칫 너무 빠르면 조직 구성원 간 위화감이 퍼질 수 있다"고 지적했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[이미지출처=연합뉴스]](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2022111609211218206_1668558073.jpg)