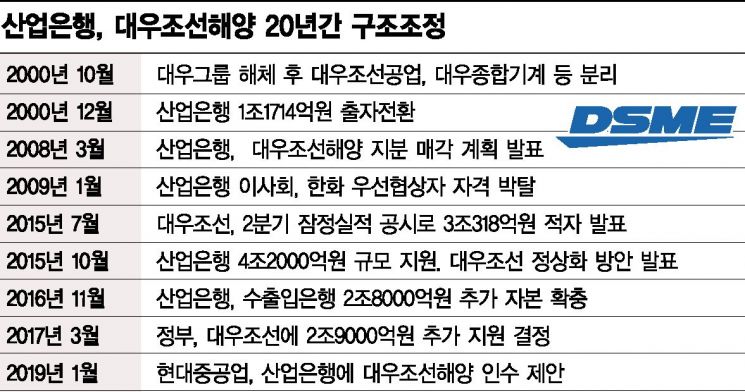

[아시아경제 기하영 기자] 대우조선해양이 새 주인을 맞는다. 이번에 인수자로 나선 곳은 현대중공업그룹이다.

대우조선해양의 최대주주인 KDB산업은행은 보유 중인 대우조선해양 지분 55.7%를 현대중공업그룹에 매각하는 대신 현대중공업 지분 17.7%를 받는 식의 지분 교환을 논의 중인 것으로 전해졌다.

지분 맞교환 이후 현대중공업그룹은 대우조선해양에 운영 자금 등 총 2조5000억원을 투입할 예정이며 당분간 양사 합병 없이 투트랙으로 경영하기로 내부 방침을 정했다.

대우조선해양은 2008년 한화그룹이 우선협상대상자로 선정된 바 있으나 글로벌 금융위기로 매각이 불발됐다. 대우조선해양은 국내 2위 조선소인 데다 방산 부문까지 보유하고 있어 그동안 인수자를 찾기 어려웠다.

현대중공업그룹이 대우조선해양 최대주주 지위를 얻으면 국내 조선 산업은 '빅3(현대중공업ㆍ대우조선해양ㆍ삼성중공업)' 체제에서 '빅2'로 재편된다.

◆대우조선해양 인수에 따른 시너지 효과=그동안 조선업계에서는 글로벌 조선업계의 위기가 지속되자 '빅2'체제로 재편해야 한다는 지적이 꾸준히 제기됐다. 공급과잉과 함께 출혈경쟁으로 한국 조선산업이 어려움을 겪고 있다는 지적이었다. 정성립 대우조선해양 사장도 과거 열린 복수의 기자간담회에서 "글로벌 조선 시황과 중국과의 경쟁, 국내 산업 재편 등을 고려할 때 '빅2' 체제로 가는 게 맞다고 생각한다"며 여러 차례 자신의 의견을 피력한 바 있다.

한국 조선산업이 '빅2' 체제로 재편되면 현대중공업은 명실공히 세계 1위 조선사로 거듭나게 된다. 영국 조선ㆍ해운 분석기관 클락슨리서치에 따르면 지난해 말 기준 현대중공업그룹의 수주잔량은 1145만CGT(표준환산톤수)로 세계 1위다. 2위는 584만4000CGT를 기록한 대우조선해양이다. 두 회사의 수주잔량을 합치면 1698만9000CGT로 3위인 일본 이마바리 (524만3000CGT)와 3배 가까이 격차가 벌어진다. 업계 관계자는 "그동안 기술력이 비슷한 한국 조선사 간 수주경쟁이 있었다"며 "저가 출혈경쟁이 없어지면 조선사의 수익성도 크게 개선될 수 있다"고 말했다.

◆글로벌 조선 시황은 회복 중=글로벌 조선 시황 역시 개선되고 있다. 클락슨 리서치에 따르면 글로벌 발주량은 2016년 1336만CGT로 저점을 찍고 회복세에 접어들었다. 올해 역시 전년 대비 20% 증가한 3440만CGT로 전망된다. 향후 지속적으로 회복세를 유지해 2023년에는 4740만CGT에 이를 것으로 기대된다.

한국 역시 글로벌시장에서 경쟁력을 회복하고 있다. 지난해 한국은 전 세계 선박 발주량 2860만CGT 중 1263만CGT를 수주하며 글로벌 선박 수주 1위에 올랐다. 시장점유율 44.2%로 중국을 제치고 2011년 이후 7년 만에 1위를 탈환했다. 시장점유율도 2011년 40.3%에서 지난해 44.2%로 높아졌다.

특히 한국이 우위를 점하고 있는 액화천연가스(LNG)선의 발주도 지속적으로 증가할 전망이다. 클락슨 리서치는 올해 69척을 포함해 2023년까지 293척의 LNG선이 신규 발주될 것으로 전망하고 있다. 한국은 지난해 발주된 LNG선 70척 중 66척(94%)을 싹쓸이했다. 현대중공업이 대우조선해양을 인수하면 향후에도 LNG선에 대한 한국의 경쟁력이 일본, 중국 등을 압도할 수 있다는 평가다.

◆양사 노조가 매각에 최대 걸림돌=매각이 성사될지는 좀 더 지켜봐야 한다는 목소리도 나온다. 해양플랜트 사업도 여전히 어려운 만큼 상선ㆍ특수선 부문만 사들일 거란 전망도 나온다.

무엇보다 노조의 반발이 가장 큰 걸림돌이다. 양측 노조가 매각에 반대할 가능성이 크다. 인수 후 현대중공업과 합병될 것인지, 또 별도법인으로 운영될 것인지도 관건이다.

노조 측은 "회사 경영이 어렵다며 노동자들을 구조조정에 내몰고 노동탄압을 자행했던 회사가 이제 와서 막대한 돈을 들여 대기업 인수에 나선다는 사실에 분노한다"고 밝혔다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>