디저트 시장 확대로 제과류 대체재 많아져

과자, 아이스크림 주력인 전통 제과업체 매출 타격 불가피

제과업체도 '고급 디저트 카페' 뛰어들었지만 돌팔구로는 부족

[아시아경제 오주연 기자]경기 불황에도 자기만족과 가치소비에는 지갑을 여는 '작은사치' 바람이 불면서 국내 디저트 시장이 빠르게 성장하고 있다. 특히 디저트의 다양화를 내세운 커피전문점들은 이러한 분위기에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는 추세다. 그러나 빙과 등을 주력으로 하는 전통적인 제과브랜드에는 이러한 트렌드가 반대로 악영향을 줄 수 있다는 의견이 나왔다.

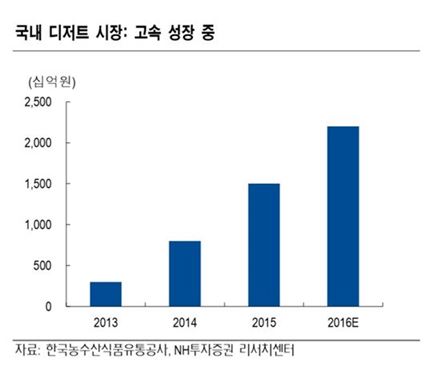

28일 관련업계에 따르면 올해 국내 디저트 시장 규모는 2조원대가 될 것으로 기대하고 있다. 2013년 3000억원 규모에 불과했던 디저트 시장 규모는 2014년 8000억원, 지난해 1조5000억원으로 2년 새 5배 급격히 확대됐다. 이같은 성장세라면 올해 2조원을 훨씬 상회할 것이라는 게 업계 분석이다. 고속성장하는 만큼 변화도 빠르고 경쟁도 치열하다. 올 여름 생과일쥬스전문점, 저가커피 브랜드 등이 우후죽순 늘어났으며 대형 커피전문점에서는 커피 외 디저트군을 강화하고 있다. 또한 고급디저트를 내세우는 백화점에서는 디저트류 평균 신장률이 20%를 상회하는 등 어느 때보다 디저트 경쟁이 치열해졌다. 그러나 기존의 과자, 아이스크림 등에 초점이 맞춰진 전통 제과업체들에는 이러한 디저트 열풍이 독이 될 수 있다는 평가가 나오고 있다.

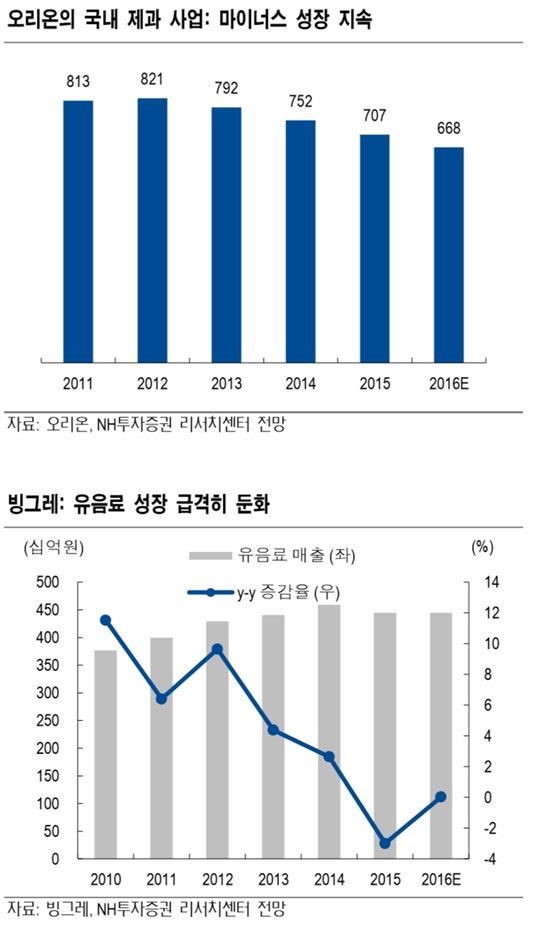

한국희 NH투자증권 연구원은 "이러한 트렌드의 부작용이 집중된 곳이 전통적인 제과 브랜드를 판매하는 대기업"이라며 "제과업체들의 국내사업 이익 창출력은 최근 몇 년간 크게 위축됐는데 당분간 이런 상황의 돌파구를 찾기는 힘들 것"이라고 전망했다.

한 연구원에 따르면 오리온, 롯데제과, 빙그레 등 수십 년 역사의 제과 업체들은 전통적으로 오프라인 채널, 특히 2000년대 들어서는 대형마트나 편의점 확산을 기반으로 성장해왔다. 하지만 최근 이들의 주력 제품의 대체재들이 급격히 증가하고 있다. 좁게는 수입과자, 편의점 PB 제품 등이 대표적이다.

또 기호 식품을 공급하는 채널도 다양화돼 각종 커피 전문점, 저가 주스 전문점부터 최근에는 대기업들 스스로가 뛰어들고 있는 고급 디저트 카페에 이르고 있다. 최근 음식료 대기업 사이에서는 디저트 카페 창업 열풍이 불고 있다. 빙그레는 지난 9월 '소프트랩'과 '옐로우카페'를 열었다. 옐로우카페는 바나나음료와 아이스크림을 주메뉴로 판매하며 소프트랩은 액상형태로 냉장 유통된 소프트 아이스크림 팝업스토어로, 제조 5일 이내 제품만 판매해 신선함을 유지하는 것을 전략으로 내세우고 있다.

롯데푸드도 이달 '파스퇴르 밀크바'를 열었다. 이곳에서는 파스퇴르의 우유를 활용한 다양한 밀크 디저트 18종을 판매한다.

또한 매일유업은 자회사 엠즈씨드가 운영하는 폴바셋을 통해 '상하목장 아이스크림'을 판매하다 소비자 반응이 긍정적이자 2015년부터 별도 매장 운영하고 있으며 남양유업은 2014년 유기농 콘셉트로 아이스크림, 커피, 식빵 등 디저트 메뉴를 판매하는 '백미당 1964'를 냈다. 최근에는 매장 16개까지 확대했다.

이렇듯 전통적인 제과 및 빙과업체들이 돌파구 찾기에 분주하지만 당분간 성장세가 급격히 증대시킬 만한 요인은 찾기 어려울 것으로 보인다.

한 연구원은 "이들 전통 제과업체들은 핵심제품인 유음료, 빙과류의 소비부진, 다양한 대체재의 등장에 따른 시장 지배력 약화 등이 매출 성장을 제어하고 있다"면서 "그동안 국내 사업 위축을 상쇄해왔던 해외 성장률도 최근에는 둔화기로 접어 든 상황"이라고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

과자, 아이스크림 주력인 전통 제과업체 매출 타격 불가피

제과업체도 '고급 디저트 카페' 뛰어들었지만 돌팔구로는 부족

[아시아경제 오주연 기자]경기 불황에도 자기만족과 가치소비에는 지갑을 여는 '작은사치' 바람이 불면서 국내 디저트 시장이 빠르게 성장하고 있다. 특히 디저트의 다양화를 내세운 커피전문점들은 이러한 분위기에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는 추세다. 그러나 빙과 등을 주력으로 하는 전통적인 제과브랜드에는 이러한 트렌드가 반대로 악영향을 줄 수 있다는 의견이 나왔다.

28일 관련업계에 따르면 올해 국내 디저트 시장 규모는 2조원대가 될 것으로 기대하고 있다. 2013년 3000억원 규모에 불과했던 디저트 시장 규모는 2014년 8000억원, 지난해 1조5000억원으로 2년 새 5배 급격히 확대됐다. 이같은 성장세라면 올해 2조원을 훨씬 상회할 것이라는 게 업계 분석이다. 고속성장하는 만큼 변화도 빠르고 경쟁도 치열하다. 올 여름 생과일쥬스전문점, 저가커피 브랜드 등이 우후죽순 늘어났으며 대형 커피전문점에서는 커피 외 디저트군을 강화하고 있다. 또한 고급디저트를 내세우는 백화점에서는 디저트류 평균 신장률이 20%를 상회하는 등 어느 때보다 디저트 경쟁이 치열해졌다. 그러나 기존의 과자, 아이스크림 등에 초점이 맞춰진 전통 제과업체들에는 이러한 디저트 열풍이 독이 될 수 있다는 평가가 나오고 있다.

한국희 NH투자증권 연구원은 "이러한 트렌드의 부작용이 집중된 곳이 전통적인 제과 브랜드를 판매하는 대기업"이라며 "제과업체들의 국내사업 이익 창출력은 최근 몇 년간 크게 위축됐는데 당분간 이런 상황의 돌파구를 찾기는 힘들 것"이라고 전망했다.

한 연구원에 따르면 오리온, 롯데제과, 빙그레 등 수십 년 역사의 제과 업체들은 전통적으로 오프라인 채널, 특히 2000년대 들어서는 대형마트나 편의점 확산을 기반으로 성장해왔다. 하지만 최근 이들의 주력 제품의 대체재들이 급격히 증가하고 있다. 좁게는 수입과자, 편의점 PB 제품 등이 대표적이다.

또 기호 식품을 공급하는 채널도 다양화돼 각종 커피 전문점, 저가 주스 전문점부터 최근에는 대기업들 스스로가 뛰어들고 있는 고급 디저트 카페에 이르고 있다. 최근 음식료 대기업 사이에서는 디저트 카페 창업 열풍이 불고 있다. 빙그레는 지난 9월 '소프트랩'과 '옐로우카페'를 열었다. 옐로우카페는 바나나음료와 아이스크림을 주메뉴로 판매하며 소프트랩은 액상형태로 냉장 유통된 소프트 아이스크림 팝업스토어로, 제조 5일 이내 제품만 판매해 신선함을 유지하는 것을 전략으로 내세우고 있다.

롯데푸드도 이달 '파스퇴르 밀크바'를 열었다. 이곳에서는 파스퇴르의 우유를 활용한 다양한 밀크 디저트 18종을 판매한다.

또한 매일유업은 자회사 엠즈씨드가 운영하는 폴바셋을 통해 '상하목장 아이스크림'을 판매하다 소비자 반응이 긍정적이자 2015년부터 별도 매장 운영하고 있으며 남양유업은 2014년 유기농 콘셉트로 아이스크림, 커피, 식빵 등 디저트 메뉴를 판매하는 '백미당 1964'를 냈다. 최근에는 매장 16개까지 확대했다.

이렇듯 전통적인 제과 및 빙과업체들이 돌파구 찾기에 분주하지만 당분간 성장세가 급격히 증대시킬 만한 요인은 찾기 어려울 것으로 보인다.

한 연구원은 "이들 전통 제과업체들은 핵심제품인 유음료, 빙과류의 소비부진, 다양한 대체재의 등장에 따른 시장 지배력 약화 등이 매출 성장을 제어하고 있다"면서 "그동안 국내 사업 위축을 상쇄해왔던 해외 성장률도 최근에는 둔화기로 접어 든 상황"이라고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>