생각하면 한심하였다.

혜경이 일만 해도 그랬다. 물론 하림이 자기 잘못은 아니라 하더라도 그녀는 여전히 풀리지 않은 숙제처럼 남아 있었다. 사랑이 과정이라면 삶은 현실이었다. 사랑이 두 사람을 맺어주는 것이라면 삶은 지속되는 것이었다. 모든 사랑은 현실이라는 삶 앞에서 무릎을 꿇지 않으면 안 된다. 그것이 결혼이다. 사랑의 마술에 걸려 결혼을 하고, 아이를 낳고 알콩달콩 살아가는 것이 모든 보통 인간들의 살아가는 방식이었다.

그러므로 삶은 사랑보다 더 근본적인 것이다.

혜경은 이미 그것을 알고 있는지도 모른다. 그래서 그는 사랑을 버리고, 하림을 떠나 멀리 아프리카 어디론가 망명을 가려고 하는지도 모른다. 사랑이 지나가고 나면 닥쳐올 현실의 삶의 두려웠기 때문일 것이다.

“가난하고 고생하며 사는 건 두렵지 않아. 그냥 이렇게 내 생이 고정되어 버리는 것이 더 두려워. 아침에 눈을 뜨면 만나는 똑같은 사람, 똑 같은 일, 똑 같은 뉴스....”

혜경은 천장을 향해 멀리 시선을 던져두고 독백이라도 하듯 말했었다.

“내 것이 아닌 세상의 물결에 휩쓸린 채 모래시계처럼 빠져나가는 나의 생이 두려워. 세상은 나를 이미 자기에 맞게 튜닝을 했고, 난 그 속에서 꼭두각시가 되어 살고 있는 느낌이야. 한번 밖에 주어지지 않는 삶이라면, 이렇게 늙어가는 게 무슨 의미가 있겠니.”사실 혜경이만 그런 게 아니었다. 하림 역시 두려웠고, 똥철이도 두려울 것이었다.

빨리 빨리에 익숙해진 사나운 사람들, 사나운 경쟁적 사회는 모든 사람들을 지치게 만들었다. 돈이 지배하는 돈 세상에서 돈이 없는 자는 노예로 살 수 밖에 없었다. 모든 가치는 돈으로 환원되며 심지어 구원도, 열반도 돈으로 이루어진다. 모두가 미친 듯이 돈을 쫒아 살아가고 있었다. 돈만 있으면 무엇이든 가능했다. 돈만 있으면 얼마든지 뻔뻔스러워도 되고, 파렴치해도 되고, 심지어는 범죄를 저질러도 되는 세상이었다.

그래서 재벌은 재벌을 낳고, 큰교회 목사는 큰교회 목사를 낳아 세습을 하게 한다. 그들은 그들만의 세상에서 귀족처럼 살고 있는 것이다. 일반인은 재벌 회사에 들어가 승승장구 부장이 되고 이사가 되고 상무 전무가 되어도 그들은 결코 재벌이 아니다. 계급화된 사회에서 갑은 언제나 갑이고 을은 언제나 을일 뿐이었다. 개천에서 용 나는 신화는 아득한 옛날의 이야기가 된 지 오래였다.

그런 세상에선 아무도 행복할 리가 없었다. 가진 자도, 없는 자도 모두 불행할 수밖에 없었다. 외제차를 타고 무한질주의 대열에 낀 재벌의 자식도, 오토바이를 타고 피자를 나르는 가난한 집 자식도 불행할 수밖에 없었다.

그런 세상에서 혜경도, 하림도 꿈을 가질 수 없는 것은 당연했다. 꿈을 가지지 못한 자기가 하소연에게 꿈을 가지라고 말할 수는 없었다. 그녀가 대학 가는 것을 도와 줄 수는 있을 지 모르지만 그녀와 함께 미래를 향해 가는 것은 불가능하게 보였다.그러니까 그들의 사랑, 굳지 그렇게 불러도 좋다면, 그런 것도 생활이라는 굳건한 벽 앞에서 초라해질 수밖에 없을 운명이었다. 독신으로 살아가는 또래의 친구들이 점점 많아져 가고 있는 것도 그런 까닭일 것이었다.

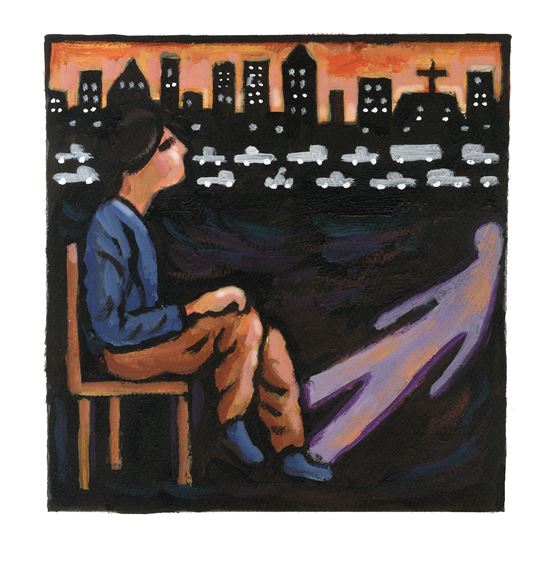

물 끓는 소리가 들렸다. 하림은 천천히 자리에서 일어나 일회용 커피를 뜯어 유리잔에 넣고 물을 부었다. 밤이 깊어가고 있었다.

하림은 날이 밝으면 소연에게 가봐야겠다고 생각했다. 오늘 밤 일어났던 일에 대해 그래도 의논해볼 수 있는 상대가 그녀 밖에는 없었다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>