“그럼, 통째로 갈아야 해?”

“음. 통째로 갈아야 해. 밸브만 갈 수도 웂어. 깨진데서 금세 다시 줄줄 샐거니까.”

염소 수염 사내의 말에 운학이 어떡할거요, 하는 표정으로 하림을 돌아보았다. 하림인들 무슨 결정할 권한이 있는 것은 아니었다. 생각하면 자기 역시 이 집의 손님이나 다름없었기 때문이다. 하림은 별 대꾸없이 다시 윤여사에게 전화를 넣었다.

“어떻게 되었대요?”

그렇잖아도 궁금했던지 전화를 받자마자 윤여사가 대뜸 말했다.

“펌프를 통째로 갈아야 된대요.”

하림이 저 역시 장기판 훈수 뜨는 목소리로 말했다.

“통째로....?”

윤여사의 목소리가 앙칼지게 높아졌다.

“예. 통째로.....”

“도둑놈!”윤여사가 비명이라도 지르듯 낮게 소리쳤다. 낮게 소리쳤다고 하지만 주변이 쥐 죽은 듯이 고요하였기 때문에 그 소리는 아마도 운학이나 수도 고치러 온 염소 수염 사내의 귀에도 다 들렸을 법하였다. 그리고나서 그녀는 속으로 계산을 해보는지 잠시 사이를 두었다가,

“할 수 없지, 뭐. 얼마냐고 해봐요.”

하고 말했다. 하림이 사내를 바라보자 사내가 손가락으로 삼십하고 오를 만들었다.

“삼십오만원이래요.”

하림이 말했다.

“도둑놈.”

윤여사는 다시 낮게 한번 혼자 뇌까리고는,

“할 수 없지, 뭐. 여기서 사람을 보낼 수도 없고.... 하라고 하세요. 돈은 낼 부쳐주겠다고....”

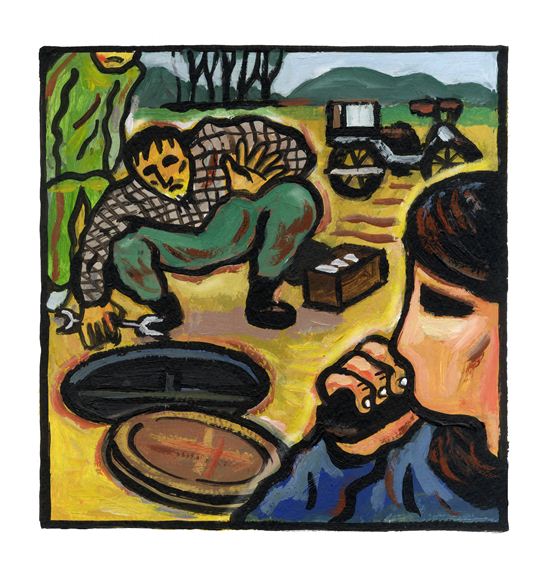

하고 큰 양보나 하듯이 말했다. 전화를 끊은 하림은 다들 들었지요? 하는 표정으로 두 사람을 돌아보았다. 도둑놈 소리를 들은 염소 수염 사내가 고개를 끄덕였다. 그런 소리에는 전혀 개의치 않는다는 태도였다. 그는 곧 자기 오토바이께로 가더니 이미 예상하고 왔다는 듯이 상자를 열고, 새 펌프를 꺼내었다. 그리곤 얼룩덜룩한 예비군 야전잠바를 벗어 두고, 본격적으로 얼어 터졌다는 펌프 해체 작업에 들어갔다. 이장인 운학과 하림은 달리 할 일이 없었기 때문에 그 옆에 서서 사내가 열심히 손 놀리는 것을 물끄러미 구경만 하고 있었다. 펌프를 뜯어내자 파이프를 타고 올라온 물이 마당을 질펀하게 흘러 넘쳤다.

“그래도 여기 물 맛 하나는 알아줘야 해. 지하 백미터는 더 파 내려갔으니까.”

운학이 아는 체 하고 말했다.

“예전에는 그랬지. 하지만 지금은 아녀. 저수지가 생기고 나서 지하수가 이제 지하수가 아니라니께.”

사내가 새 펌프를 맞추어 넣으며 말했다. 그리고 보면 읍에서 왔다는 염소 수염 사내 역시 이 동네에 대해 훤히 알고 있는 모양이었다. 하긴 윤여사한테 도둑놈 소리를 듣고도 가만 있는 걸 보면, 그녀의 성격이나 말투에 이미 익숙해있다는 뜻이기도 했다. 그리고 보면 세 사람 중에서 하림이 자기만 이방인인 셈이었다.“그래도 수도 보다야 백배 낮지. 난 수돗물은 냄새가 나서 못 먹겠더만.”

노느니 염불이라고 운학이 괜스레 토를 달았다.

“그건 그려.”

사내 역시 별 생각없이 맞장구를 쳐주었다. 그리고는 나사를 쪼이는지 끙, 하고 힘을 한번 주고는 하림을 한번 슬쩍 올려보며,

“이 집 샀수?”

하고 지나가듯이 말했다.

“아뇨. 그냥....”

하림이 우물거리며 대답했다.

“하긴 팔 여자가 아니지. 여기저기 땅을 사 모으고 있단 이야기도 들리던데....”

사내는 혼잣말처럼 중얼거렸다. 하림은 괜히 이상한 기분이 들었다.

글. 김영현 / 그림. 박건웅

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>