카카오톡·SNS 통해 은근한 공포심 주기도

스토킹 정의 협소…다양한 양상 따라 세분화해야

[아시아경제 문화영 인턴기자] 스토킹 관련 범죄가 법망을 피하는 교묘한 방식으로 진화하고 있다. 스토킹 처벌법이 시행된 지 1년이 넘었지만, 법원은 피해자를 보호하기 위한 스토킹 처벌법 입법 취지가 무색한 판결을 내놓고 있어 논란이 되고 있다.

1일 경찰과 한국여성의전화 등에 따르면 지난해 10월 스토킹 처벌법 시행 후 1년간 경찰이 접수한 스토킹 신고 건수는 2만9000건으로 집계됐다. 이는 법 시행 전 3년간 경찰이 접수한 1만9000건보다 1.5배가량 많은 수치다.

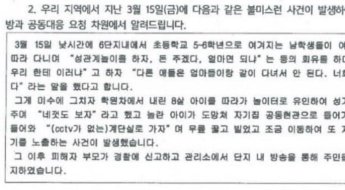

스토킹 처벌법 시행 후 사회적 관심이 높아지고 엄벌을 촉구하는 여론이 확산했다. 그러나 범행 수법은 교묘하게 법망을 피해 가는 방식으로 진화하고 있다. 직접 피해자를 괴롭히면 피해자 지인 등 주변인을 괴롭히거나 사회관계망서비스(SNS)를 통해 은근하게 공포심을 주는 식이다.

사단법인 한국여성의전화가 받은 상담 중 인터넷 포털사이트에서 피해자 지인 사업자번호를 검색해 알게 된 휴대전화 번호로 지속해서 연락해 지인을 괴롭힌 사례도 있었다.

또 자신을 카카오톡 프로필이나 SNS에 피해자만 알 수 있는 내용의 무서운 글이나 사진을 올려 위협하는 '간접 스토킹'을 하기도 한다. 피해자에게 직접 연락하지 않고 그의 직장에 전화해 출근했는지 계속 확인하는 방법도 교묘한 스토킹 수법 중 하나다.

이는 지난해 스토킹 처벌법 제정 당시 규정한 스토킹 정의가 지나치게 협소한 탓이다. 다양하게 진화하는 스토킹을 포괄하지 못한다. 현재 스토킹 처벌법이 규정한 스토킹은 크게 5가지로 ▲접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위 ▲주거지·직장·학교 등지에서 기다리거나 지켜보는 행위 ▲편지·전화·정보통신망 등을 이용해 음향이나 말 등을 도달하게 하는 행위 ▲물건 등을 도달하게 하는 행위 ▲주거지나 인근의 물건 등을 훼손하는 행위다.

20년 넘게 걸려 스토킹 처벌법을 만들었지만 허술한 법망과 법원의 판단도 문제다. 최근 인천에서는 스토킹 처벌법이 없던 17년 전 판례를 근거로 스토킹 사건을 해석해 무죄를 선고해 논란이 됐다. 또 법원은 집요하게 전화를 걸었더라도 상대방이 받지 않았다면 처벌할 수 없다고 판단했다.

이처럼 국민 법 감정과 맞지 않는 법원의 판단은 양형에서도 나타난다. 스토킹 처벌법 위반으로 재판에 넘겨진 가해자들에게 실형을 선고한 판결은 6건 중 1건이었다. 이탄희 더불어민주당 의원실이 지난해 10월부터 지난 6월까지 스토킹법 위반 혐의로 기소된 사건의 판결문 95건을 대법원에서 받아 전수 분석한 결과 징역형의 실형을 선고한 사건은 16건(16.8%)에 그쳤다.

이 의원은 "법원이 '역주행' 판결을 쏟아내면서 국민 법 감정과 괴리된 판결이 쌓이고 있다"며 "현재 법원 판결은 스토킹 행위의 다양한 맥락을 고려하지 못한다"고 말했다. 이어 "스토킹 범죄 특성을 반영한 가중처벌 조항을 제정하거나 다양한 양상에 따라 세분화할 필요도 있다"고 덧붙였다.

문화영 인턴기자 ud3660@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

![인류 멸종까지 가능…'블랙박스'에 가려진 AI 위험 [AI블랙박스]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/93/2024042310461548833_1713836775.jpg) 인류 멸종까지 가능…'블랙박스'에 가려진 AI 위험...

마스크영역

인류 멸종까지 가능…'블랙박스'에 가려진 AI 위험...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[초동시각]금융시스템 지체와 발전의 '경계'에서](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2024042307340217847A.jpg)

![[블룸버그 칼럼]“머스크, ‘스타트렉’ 꿈을 놓지 마세요”](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2024042313520278626A.jpg)

![[시시비비] 잔인한 해고의 시대](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2024042308490630578A.jpg)

![[포토] '그날의 기억'](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/113/2024041909431345253_1713487393.jpg)

![[이미지 다이어리] 그곳에 목련이 필 줄 알았다.](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2024041808095443462_1713395394.jpg)

![[포토] 황사 극심, 뿌연 도심](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2024041709294142287_1713313781.jpg)

![[뉴스속 용어]'비흡연 세대 법'으로 들끓는 영국 사회](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/113/2024013008484747604_1706572127.jpg)

![[뉴스속 용어]'법사위원장'이 뭐길래…여야 쟁탈전 개막](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2023120715170080899_1701929820.jpg)

![[뉴스속 용어]韓 출산율 쇼크 부른 ‘차일드 페널티’](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2024031909291699376_1710808157.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.