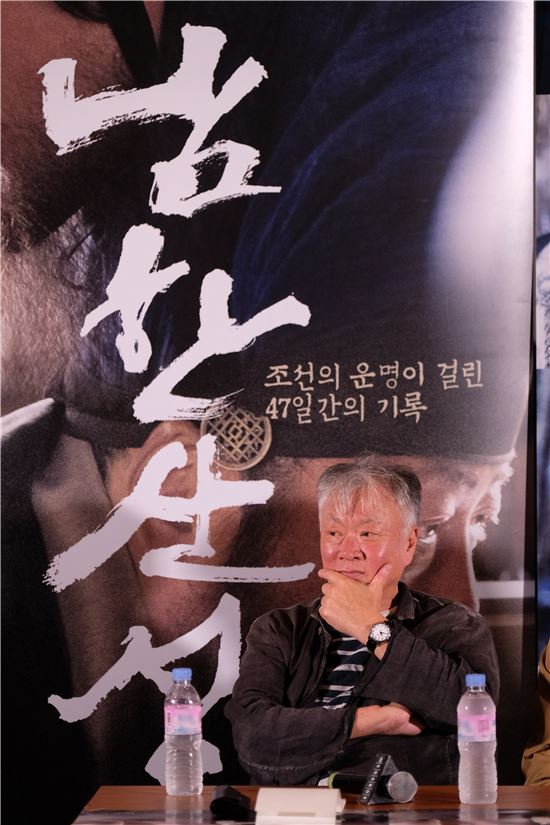

영화 '남한산성' 관람한 원작 소설가 김훈

백성 위해 무릎 꿇은 인조

비운의 역사 담담하게 영상화

"신생의 길은 죽음 속으로 뻗어 있었다. 임금은 서문으로 나와서 삼전도에서 투항했다. 길은 땅 위로 뻗어 있으므로 나는 삼전도로 가는 임금의 발걸음을 연민하지 않는다. 밖으로 싸우기보다 안에서 싸우기가 더욱 모질어서 글 읽는 자들은 갇힌 성 안에서 싸우고 또 싸웠고, 말들이 창궐해서 주린 성에 넘쳤다(김훈의 '남한산성' 서문 中)."

김훈(69)씨의 소설 '남한산성'은 인간의 방황과 고뇌로 가득하다. 배경은 1636년 병자호란 때 청나라 대군을 피해 인조와 신하들이 남한산성에 머문 47일. 짧고 담백하면서도 본질을 꿰뚫는 문체로 인간과 인간을 둘러싼 조건, 인간의 야만성, 인간의 삶이 빚어낸 풍경 등을 다룬다. 이를 토대로 만든 동명 영화의 빛깔도 다르지 않다. 무기력한 인조와 말 그대로 짓밟히고 뭉개지는 여린 풀잎에 불과한 민초, 옥신각신하는 신하들을 시종일관 무겁고 비장한 기운으로 조명한다.

인조는 남한산성에서 항전하지만 결국 항복한다. 삼전도로 나가 청태종 앞에 무릎을 꿇는다. 김씨는 오랑캐에게 머리를 조아리며 항복하는 모습에서 '아버지'를 떠올렸다고 했다. "인조는 그가 갈 수밖에 없는 길을 간 사람이다. 그 외에는 길이 없었다"면서 "소설을 쓰면서도 괴로운 순간이었다. 성문을 나가 삼전도까지 투항의 대오를 이끌고 산길을 내려갈 때 '저 불쌍한 임금이 비로소 만백성의 아버지가 되는구나' 싶었다"고 했다. 이어 "아버지는 그렇게 사는 거다. 슬프고 비참하지만 어쩔 수 없는 운명"이라고 했다.

영화는 그의 의도를 충실히 반영했다. 역사적 사실이 뒷받침돼 다소 과장할 수 있는 지점에서도 차분함을 잃지 않는다. 배역들의 아픈 처지를 고르게 비추면서 건조하고 담담한 공기를 전하는데 주력한다. 김훈씨는 "나의 문장이 관념의 틀에서 벗어나 삶과 피와 영혼을 보여준다는 생각에 기뻤다"고 했다. "영화에서 살아있는 인간이 육성과 표정으로 대사를 하니까 나의 문장이 관념을 떠나 실존으로 변한다는 느낌을 받았다"면서 "관념에서 실존으로, 문자에서 인간의 목소리로 옮겨진다는 것은 실로 놀라운 일"이라고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[트레일러]'스카우트' 화법으로 전하는 위안부](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/37/2017092015334483096_2.jpg)

![[르포]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2019061212381874995_1560310698.jpg)

![[르포]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2024041615111741444_1713247877.jpg)

![[시론]국민의힘 위기의 진짜 본질](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2024041907435942966A.jpg)

![[디펜스칼럼]무섭게 성장하는 日 방산기업들](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2024041911205793276A.jpg)

![[기자수첩]'기후플레이션' 보조금에만 기댈건가](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2024041910292631627A.jpg)

![[이미지 다이어리] 그곳에 목련이 필 줄 알았다.](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/113/2024041808095443462_1713395394.jpg)

![[포토] 황사 극심, 뿌연 도심](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2024041709294142287_1713313781.jpg)

![[포토] 세종대왕동상 봄맞이 세척](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2024041610251540828_1713230715.jpg)

![[뉴스속 용어]'비흡연 세대 법'으로 들끓는 영국 사회](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/113/2024013008484747604_1706572127.jpg)

![[뉴스속 용어]'법사위원장'이 뭐길래…여야 쟁탈전 개막](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2023120715170080899_1701929820.jpg)

![[뉴스속 용어]韓 출산율 쇼크 부른 ‘차일드 페널티’](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/276/2024031909291699376_1710808157.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

![[단독] 전남도민체전 왜 이러나…고질적 문제 또 '부정선수' 적발](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/113/2024041814484744276_1713419327.jpg)